徐伯清、徐世平書畫展預告

由古書畫鑒藏家顏明先生策展,上海大觀古書畫研究院主辦、上海華藝空間承辦、上海市寶山區顏子文化研究會協辦的“翰墨流芳——徐伯清、徐世平書畫展”將于2024年8月10日14點在上海黃浦區北京東路270號中一大樓2F隆重開幕。展覽展出書法家徐伯清先生及其子徐世平創作于各時期的50件書畫作品,旨在宣傳和紀念二人在書畫方面的造詣和貢獻。展覽將持續到8月20日。

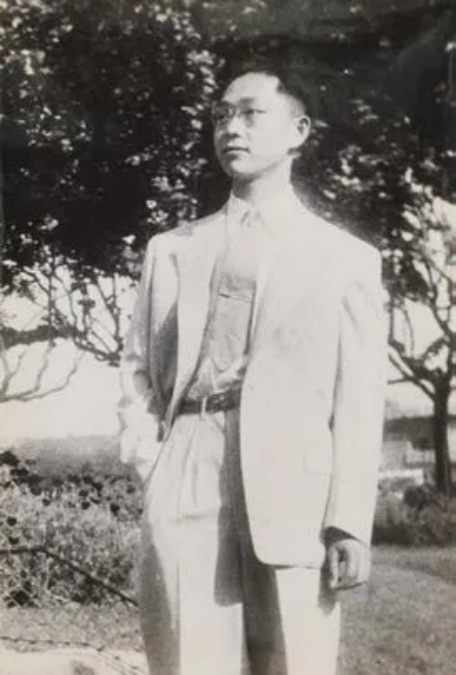

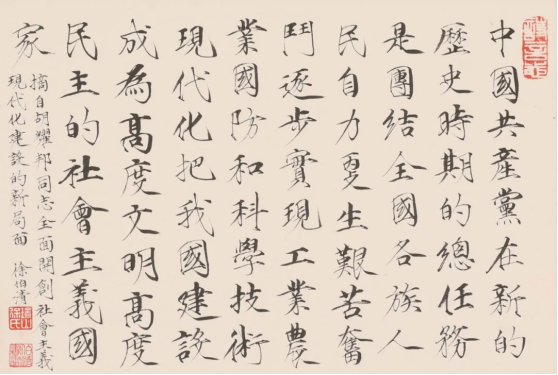

徐伯清先生(1926—2010年),浙江溫州人,生前為上海文史館館員,中國書法家協會會員,上海書法家協會常務理事,中華藝術家協會會長,上海市文聯委員。自小得到張大千的關心和指點,6歲學寫大字,14歲到上海求學,19歲進入上海美專學習,得到了吳湖帆、謝稚柳等名師的指教。他練習書法勤奮,每天伏案揮毫10小時,曾用蠅頭小楷抄錄200余萬字的《宋人軼事匯編》,謝稚柳贊為“有六朝人筆意”。他在顏體基礎上,臨習褚遂良和“瘦金體”,吳湖帆贊曰:“今人學書之用力,無出其右者。”20世紀五十年代開始,徐先生在豫園書畫樓從事書法創作活動,因學貫古今,博采眾長,自成一家,即“徐體”,享譽國內外。其書作尤其以小楷為成就最高,原中國書法家協會主席沈鵬推其為“當代華夏第一”。

徐先生同時也積極投身書法教育和普及工作,曾著《兒童學書法》,首印七萬冊,不斷再版,影響了幾代人。七十年代上海書畫出版社出版《常用字字帖》,印數達到450萬冊,其中草書部分五千字就由徐先生所寫。他一生教過的學生難以計數,桃李滿天下,很多已成書壇的中堅力量,如浙江書協名譽主席鮑賢倫、上海書協副主席吳建賢、戴小京等。

徐伯清之子徐世平(1952年6月14日—2024年5月17日),幼承家學,自7歲起學習小楷、漢隸,后隨應野平學習山水。又得以游于謝稚柳、吳湖帆、程十發、劉海粟等名家門下,耳濡目染。由此,徐世平書畫皆擅,年輕時就勤奮練習,下了巨大的功夫。他傳統功力深厚的同時,又能博采眾長,融為自己的獨特風格。1983年,31歲的徐世平只身前往美國,拜訪旅美華人大收藏家王己千先生,后得以隨其左右,直至其去世。王己千藏品之豐、之精,讓徐世平嘆為觀止。而他得到王己千的允許,可以臨摹其收藏的任何一幅古字畫。經過專注臨摹的艱苦努力,徐世平的鑒賞眼力突飛猛進,后來逐步收藏中國書畫,倍受王己千贊賞。徐世平常往來于上海和紐約,不時購藏一些佳作。另外他也沒有放下畫筆,希望能將西方現代派和中國傳統繪畫融會貫通,形成自己的特點。

本次展覽展出了徐氏父子各時期、各階段的50件代表作,其中還包括徐世平11歲的習字。從這些作品,可以看到他們父子二人對書法的真摯熱情,也體現了他們扎根傳統,既往創新的藝術成就。

序言一

——記我的老師徐伯清先生

時間如白駒過隙,比我大兩歲的徐世平兄,在一個月前突然離開了人世。我們多年以來常常相聚、相會,近來他的英容笑貌仍時時在我眼前。他為我畫的那幅“沒骨荷花”圖,以及他邀請我到他家欣賞他收藏高克恭《山水圖卷》并高興介紹時興奮的情景,一幕幕又顯現在我的眼前……73歲,雖已是“古稀”之年,但對當今來說,世平兄離開得還是太早了些,留下的只有遺憾了。徐世平是我的老師徐伯清先生唯一的兒子,我與他是在老師家里認識的,回想起來,已經整整60年了。

1964年,我住在嵩山路88號,我和父母住三樓,祖父、祖母住二樓。一天,祖父叫我下樓,我見到了一位戴著金絲邊眼鏡,長得高大又很文氣的叔叔。祖父告訴我:“他叫徐伯清,你要叫他徐老師。從今天起,你就跟著他寫書法啦!”又摸著我的頭,用一句濃濃的吳語說:“不可以拆萊蕪的孃。”(我小時候做事很馬虎)。我當時只是點點頭,叫了聲:“徐老師好!”這就拜了徐老師為師了!那時我虛歲11。

自那以后,我每個星期六晚上,都會去徐老師的家,跟他學習書法。徐老師家住皋蘭路,二樓一間不大的屋子,朝南有一個陽臺。家中墻上掛滿了字畫,桌子上、床上都堆著東西,看上去很擁擠。我每次去,都會見到不同的人,有老者前輩,也有年輕人,與老師談的都是與字畫有關的事情。

徐老師對我的要求很高,但并不嚴格。剛開始,他讓我學寫他的隸書,8公分左右的大字,要求我每天寫2000個。但我從來沒有完成過他交代的作業,平均每天只能寫1300到1500左右。我每周拿著厚厚一疊的習作給徐老師看,聽他指點,但徐老師從來沒有因為我沒能每天寫滿2000個字而批評過我。

這樣風雨無阻的寫了兩年多,其間徐老師還讓我臨摹過孫過庭的草書。雖然我未能完成徐老師布置的作業,但慢慢的已經為我的書法打下了良好的基礎。然而,這樣不算認真的聽徐老師指教書法的日子,忽然被一場社會動蕩給打破了。那時文革開始,我家突然被抄家,我也成了“地主家的小崽子”,出門就遭受各種圍攻。由此我也無法繼續學習,連徐老師都不敢見面了。我祖父、祖母也都在此期間離開了我。

直到1975年夏日的一天晚上,好久不見的徐老師來到我家,見到我就問:“你還在寫字嗎?”我很感動,也有些內疚。畢竟那么久,我沒能去看望老師,卻讓老師先來找我。我脫口而出道:“沒有寫了。”徐老師拉著我的手,說:“你繼續來我家吧,你爺爺把你交給了我,我要對你負責的啦,現在應該都過去了。”就那樣,我又有空就去徐老師家,繼續跟他學習書法。徐老師除了延續之前的作業,還讓我寫褚遂良的《倪寬贊》以及趙孟頫《六體千字文》中的草書等。

那時候我已經工作上班了,因為是“常日班”,所以每天下班吃好了晚飯,就有空一個人寫字,每晚可以寫上四個多小時。去徐老師家里,老師除了批改我的作業外,還給我講了一些他在“文革”中的遭遇。當時造反派派人在老師家“看”住他的時候,老師利用上廁所的機會,在空的浴缸上面放一塊木板,自己就坐在浴缸里寫字。聽完之后,我備受感動。這讓我回憶起老師最后的人生階段,在住院的日子里,也還要求醫院允許他在病榻上每天寫字。老師摯愛中國書法,真可稱為“現代書癡”,那種對于書法的熱情與執著——或者說對興趣和理想的堅持與追求,實在讓人敬佩!這樣的精神,在當今社會很難找得到第二個人。

時間過得真快!一晃眼,徐老師離開我們已經快14年了。如今,世平兄也離我們而去,只能感嘆人生苦短。或許只有徐老師那樣的精神,方能永存人間!

今聞顏明先生要為徐氏父子出畫冊,甚是高興,這不僅是紀念他們兩位,也對我們、對讀者有著重要意義。老友廉亮先生邀我寫序,沉思一晚,略作上文,希望能讓更多人知道我的老師和師兄為中國文化所作的努力和貢獻!以此為念!

吳元京

2024年7月10日

序言二

——記徐世平兄

2024年5月17日下午1點多,我在哈爾濱機場的飛機上,手機突然顯示徐世平兄的微信語音電話,但因飛機已經在滑行,即將起飛,我就拒接并回復文字。而到了晚上9點,我再次接到世平兄的來電,接通一聽,是他夫人姜老師的聲音。姜老師告知我,徐世平走了。我問:“走到哪里去?”姜老師說:“人不在了。”一時間我非常震驚,完全無法接受,隨之難受不已。掛斷電話后,我靜坐良久,眼前又浮現起我和徐世平兄、以及他父親徐伯清先生交往的點點滴滴。

我是先認識的徐伯清先生,后來才結識徐世平兄。徐伯清先生出自溫州的一個醫學世家,因父親徐鼎西與張大千相識,徐伯清自小就得到大千的關心和指點。他6歲學寫大字,14歲到上海求學,19歲進入上海美專學習。除大千之外,徐伯清還得到吳湖帆、謝稚柳等名師的指教。他練習書法十分勤奮,每天伏案揮毫10小時,曾用蠅頭小楷抄錄200余萬字的《宋人軼事匯編》,謝稚柳贊為“有六朝人筆意”。經吳湖帆點撥,他在顏體基礎上,臨習褚遂良和“瘦金體”。20世紀五十年代開始,徐伯清在豫園書畫樓從事書法創作,因學貫古今,博采眾長,自成一家,享譽國內外。原中國書法家協會主席沈鵬推徐伯清的小楷為“當代華夏第一”。

徐伯清對書法的熱愛和執著一生未變,同時投身于書法教育和普及。他一直堅持收“字課”而不收學費,不僅教書法,還教做人。他一直說“字如其人”“人正則書正”,要寫好字,先要端正人品,字的水平才會提高。書法不難,難的是把自己日積月累的學識、修養、見識、閱歷,和對自然、人生的感悟融入其中。他曾著《兒童學書法》一書,首印七萬冊,并不斷再版,影響了幾代人。上世紀七十年代,上海書畫出版社陸續出版了一套《常用字字帖》,印數達到450萬冊,其中草書部分五千字就由徐伯清所寫。他一生教過的學生難以計數,桃李滿天下,很多已成當今書壇的中堅力量,比如浙江書協名譽主席鮑賢倫、上海書協副主席吳建賢、戴小京等等。

在家學影響下,徐世平自7歲起就跟隨父親學習小楷、漢隸。20歲出頭,由應野平手把手教授山水畫。而像謝稚柳、吳湖帆、程十發、劉海粟等,有的是徐伯清的師長輩,有的是同輩。徐世平從小就得以游歷于這些名家門下,耳濡目染,看他們揮毫潑墨、品評畫作。1983年,31歲的徐世平只身前往美國,拜訪旅美華人大收藏家王己千先生。王己千是吳湖帆的弟子,而徐伯清與吳湖帆又交情頗深,因這層關系,徐世平得以跟隨王己千左右,直到2003年王己千過世。

王己千藏品之豐、之精,讓徐世平嘆為觀止。而他得到王己千的允許,可以臨摹其收藏的任何一幅古字畫。經過幾年專注臨摹的艱苦努力,徐世平的鑒賞眼力也突飛猛進。此前徐世平一心想做個畫家,但在王己千的建議下,他開始收藏古書畫。1999年,師生二人在彼此不知情的情況下,共同在拍賣會上競拍一件陳洪綬的書法冊,最后徐世平購得。得到書冊后,徐世平仔細觀賞,發現其中有兩頁被粘了起來,揭開一看,原來還有一個翁同龢題跋!這個發現讓他欣喜若狂。王己千還曾對他說:“現在鑒定家很多,如果說我已經登到二十樓,其他人都在五六樓或者七八樓,無法交談,而你現在登到十六七層了,我們可以在一起談談風景。”

徐世平曾說:“書畫與收藏互為因果。自己寫字、畫畫用的功夫越深,對于古人筆墨的判斷就會來的更明白。趙孟頫、董其昌、張大千、吳湖帆、謝稚柳等,既是收藏鑒賞家,又是最好的書畫家。他們的鑒賞能力除了熟讀一些著錄書、歷史書外,就源于對中國繪畫筆墨的了解,正因他們有豐富的實踐經驗,所以有很快的判斷。”徐世平常往來于上海和紐約,不時購買并收藏一些佳作。另外他也沒有放下畫筆,希望能將西方現代派和中國傳統繪畫融會貫通,形成自己的特點。

90年代初,我開始對古書畫收藏感興趣。1992年,嘉定供銷社韓主任請我到嘉定,晚宴上我第一次見到了徐伯清先生。席間聊天,他就提及兒子徐世平,非常驕傲地夸耀說他在美國買到了一本陳洪綬書法冊頁。此外還講到王己千先生買到《朝元仙仗圖》名跡的傳奇故事。那以后,徐氏父子就給我留下了深刻印象。徐老先生喜歡古畫,擅長書畫鑒別,尤其對他的師長張大千等人非常熟悉。1996年底,我和廉亮兄一起負責上海工美拍賣,當時就和徐老先生有很多接觸。我們經常向他請教問題,而他也時常光顧拍賣會,購買一些書畫。

直到2007年,經美國收藏家鄧世勛先生的引薦,我才認識了徐世平。徐世平經歷豐富,聰敏睿智,我們促膝長談,一拍即合,從此成為好朋友。此后,我們時常交流書畫鑒定和收藏心得,談天說地,談古論今,聊名人掌故,聊收藏趣事,有時甚至可以聊到深夜一兩點,樂此不疲。我還推薦上海第一財經的《投資藝術》專門給他拍了個人專題片,宣傳他的收藏和鑒藏理念。

2011年,我們談到了當時的藝術品市場。我對他說,當前已經是市場繁榮的最高點,可以適當賣掉一些近現代藏品。當時他心有不舍,說市場難以預料,不知道是不是最高點。我很確定地做出預判,說目前已經是最高點了,將來要突破或者超越,恐怕是遙遙無期的。他于是聽從了我的建議,出手了一批近現代書畫,拍的很好。其中有一件吳湖帆贈予徐伯清的《溪山秋曉圖》,兩平方尺出頭,就拍出了1500萬高價。

2016年,我主導成立“上海大觀古書畫研究院”,邀請徐世平擔任副院長。我們希望創造一個傳統文化藝術研究和交流和平臺,旨在弘揚優秀傳統文化,提升民族核心價值,推動民間收藏的有序發展。

我們在長期的交流中,一致認為鑒定書畫要以筆墨特點和藝術水平為主,此外需要從多個角度切入。一般先看作品的時代氣息,判斷是否到代。如果對書畫家的個人風格非常熟悉的話,憑借個人風格特點是否符合就可以鑒定書畫,畢竟個人風格和筆墨特點是鑒定書畫最主要的依據。其他需要切入的角度,是鑒定書畫的輔助依據,如款識、題跋、印章、印泥、顏料、材質(紙張、絹素)、裝裱等等,都會在鑒定時有很大幫助。當然還需要掌握大量的文史知識,具備一定的考證功夫。

我們還認為,國內一些大專院校、主流媒體,對海外及外國培養的專家盲目崇拜,有些大學還高成本引進一些國外培養的學者,這令人匪夷所思。我們不否認外國專家在西方世界大力推廣中國文化所作出的巨大貢獻,也不否認他們的理論水平,他們的研究成果也可以借鑒參考。但我們要有清醒的認識,畢竟外國專家對中國書畫可能缺乏目鑒能力,真正的話語權還是在中國。如同鑒定《蒙娜麗莎》等西方藝術品,你不可能來中國找權威一樣。不能盲目崇洋媚外,好壞不分,誤導國內的學生。要做到文化自信,確實任重道遠。

這本畫冊收錄了世平兄各時期、各階段的代表作,乃至他11歲的習字。世平兄傳承家學,書畫皆擅,年輕時就非常勤奮地練習,下了巨大的功夫。他傳統功力深厚的同時,又能博采眾長,融合為自己的獨特風格。作品中有一件《朝鮮姑娘》,是他年輕時為追求夫人姜老師而精心繪制的,畫上的落款還是徐伯清先生代寫的。

世平兄樂觀健談、風趣幽默,又很睿智,是一位非常熱愛生活的人,尤其是對待朋友真誠、友善。可惜這么早,我們就痛失這樣一位知己好友。人生匆匆,聚散離合終有時,歷來煙雨不由人。正如書畫收藏,皆為過眼云煙,我們唯有心系故友,活于當下。

顏明

2024年7月11日

后記

我的公公徐伯清先生,一生對書法有著無限熱愛和熱情,并且幾十年來堅持從事書法教育和普及工作,孜孜以求,誨人不倦,如今桃李滿天下。他為書法的普及和傳播做出了巨大的努力和貢獻,但他淡泊名利,從未考慮要辦個人書畫展覽宣傳自己。我的先生徐世平也跟父親一樣,熱愛書畫藝術,一直從事書畫創作和收藏。他為人善良厚道,待人真摯誠懇,也未辦過書畫展覽。然而他突然因病離世,我和家人、朋友們都十分痛心和難過。

他們父子二人一生都以書畫為志業,努力弘揚中國傳統優秀文化藝術。由顏明先生的提議,希望為他們二人辦一個書畫展。顏明先生是一位有社會影響力的書畫收藏家、鑒定家,也是徐世平多年的好友和知己。他為人真誠率直、慷慨仗義,頗有古君子之風。朋友遇到困難和問題,他都會毫不猶豫地伸出援手,不計回報。為了這次展覽,他忙前忙后,出錢出力,奔走組織策劃。有這樣一位好友,是世平的榮幸。而能將這些書畫作品展覽出來,我想世平父子如果泉下有知,也就無怨無憾了。

最后,還要感謝書畫家廉亮先生、上海華藝空間、上海歐懋廣告有限公司、JIART藝術品服務中心對這次展覽的大力支持,希望這次展覽圓滿成功!

姜再尹

2024年7月18日

主辦單位:上海大觀古書畫研究院

承辦單位:上海華藝空間

協辦單位:上海市寶山區顏子文化研究會

地址: 上海市黃浦區北京東路270號中一大樓2F

時間:2024年8月10日14:00點至2024年8月20日

備注:以上圖片皆為上海大觀古書畫研究院提供。

上海市寶山區顏子文化研究會成立于2019年10月14日,是依法登記注冊成立的民間文化學術團體。以顏子文化為研究對象,積極舉辦各種文化交流活動,旨在發掘、搜集、整理保護中華儒家文化遺產,傳承和弘揚中華優秀傳統文化,為社會主義物質文明、精神文明建設服務。

大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息,來源于網絡,并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體,不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產生的法律后果由使用者自負。

如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系,我們會及時處理:tousu_ts@sina.com。

舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱:Tougao@dzmg.cn

未經授權禁止建立鏡像,違者將依去追究法律責任

大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體,不提供任何新聞采編等相關服務

Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved

湘ICP備2023001087號-2