張鋒教授:以《大醫精誠》要求自己,做一個堅定的‘杏林守望者’

“從醫路上,于個人而言,不僅是不斷豐富自己的學識和專業技能,更是通過對患者每一次用心的診治去感悟人生真諦,深刻認識生命的寶貴和脆弱。”現任中國老年醫學康復學會委員、中國康復醫學會會員、河南醫院協會醫養結合學會常務委員、河南醫院協會腦卒中學會委員、武漢同濟現代名醫中心互聯網診療中心首席專家張鋒教授說,“每當看到生病的患者,他們或許曾是健康活力的人,但突然間,疾病奪走了他們的健康和快樂。這讓我更加珍惜自己和身邊人的健康,也讓我更加明白珍惜每一天的重要性。”

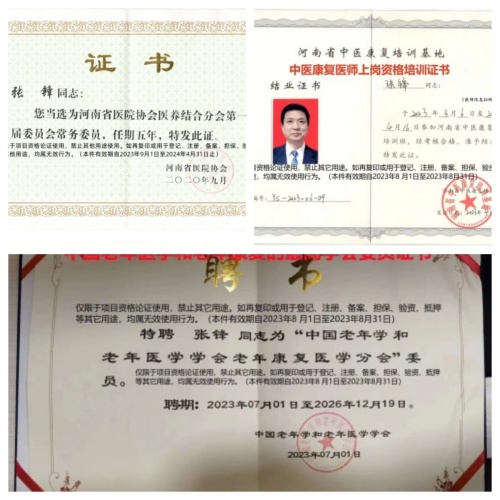

張鋒教授是我國著名的醫療科研專家,國家十三五規劃中醫養結合重點課題專家組的咨詢評議委員,(香港)國際傳統醫學研究會的常務委員和客座教授。曾發表國家級以上的醫學論文近百篇,編著《當代中醫外治臨床精要》等3部醫學著作。自從醫40年來,他通過參加學術會議、研讀經典、外出培訓等形式不斷豐富自身的現代醫學技術、不斷提升自己專業知識,集百家之所長,秉承“常修從醫之德,常懷律己之心”,數十年日一日的堅持全心全意為患者服務。

“我從醫40多年,從事過醫學臨床、醫學研究、醫學教育等專業技術工作。也從事過醫務、醫保、醫養等等專項管理工作。曾經是國家十三五規劃中醫養結合重點課題:“‘全鏈式’智慧型醫養結合服務模式指標體系”課題專家組的咨詢評議委員。或許是見慣了太多的疾病纏身和生老病死,所以從醫后期我開始轉變觀念。認為應該牢固樹立“以養為主、以醫為輔”的醫養結合發展理念。控制住院率,降低醫療費用,減輕老人及其家庭負擔,節約醫保資金。探索醫養康養相融合的新路徑,將健康教育、預防保健、康復護理、安寧療護、日常生活照料互通互融。充分發揮醫共體、醫聯體的資源優勢,創新整合資源,把醫康養護由機構向社區和家庭延伸。”

談及從醫情懷,張鋒教授長嘆說:“從醫40多年,從青澀到成熟,一步一個腳印,走過多少個春夏秋冬。時至今日,已然學會了用心溝通、用心聆聽、用心工作,學會了解病人、理解病人、尊重病人。從醫之路教會我懷有同情心和善良的品質,每當我面對病痛的患者,他們臉上的痛苦和無助讓我深感同情。我知道,作為醫生,我不僅僅是給予他們藥物治療,更需要給予他們溫暖和關懷。因此,我用真心和微笑去治愈他們的心靈。”張鋒教授真誠地這樣感言。

盡管已年近花甲,但一路走來,張鋒教授仍不滿足于現狀,時時不斷地努力學習、充電和提高。他經常說:“從初出茅廬到退休,我始終認為醫海博大精深,知識永無止境,要活到老、學到老,就當再當一次‘小學生’”。為此,張鋒教授不惜拿出寶貴時間做客直播間親自給大家授課,讓大家足不出戶看名醫。現在您只需一部手機,不花一分錢,就能掛上專家號,讓您在家就能輕松便捷的搭上健康診療直通車,守護華夏億萬國民健康,讓健康長壽,樂活百年成為百姓常態。

談及如今的“觸網”,張鋒教授認為,高超的學術研究固然重要,但更重要的是扎根基層,為深受中老年疾病困擾的患者切實解決問題,讓老百姓少吃藥,少花錢,擁有一個好身體,這才是行醫濟世的根本。

《大醫精誠》“大醫治病,必當安神定志,無欲無求,先發大慈惻隱之心,誓愿普救含靈之苦……”論述了有關醫德的兩個問題,第一個是“精”,即指醫者要醫術精湛;第二個是“誠”,即品德高尚。張鋒表示,未來希望借助互聯網和同道們一起,遵守古訓,踐行這段誓言,精于醫術,誠于服務以積極樂觀的心態為社會大眾任勞任怨,做一個堅定的“杏林守望者”。

大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息,來源于網絡,并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體,不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產生的法律后果由使用者自負。

如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系,我們會及時處理:tousu_ts@sina.com。

舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱:Tougao@dzmg.cn

未經授權禁止建立鏡像,違者將依去追究法律責任

大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體,不提供任何新聞采編等相關服務

Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved

湘ICP備2023001087號-2